Anekdotische Landschaften

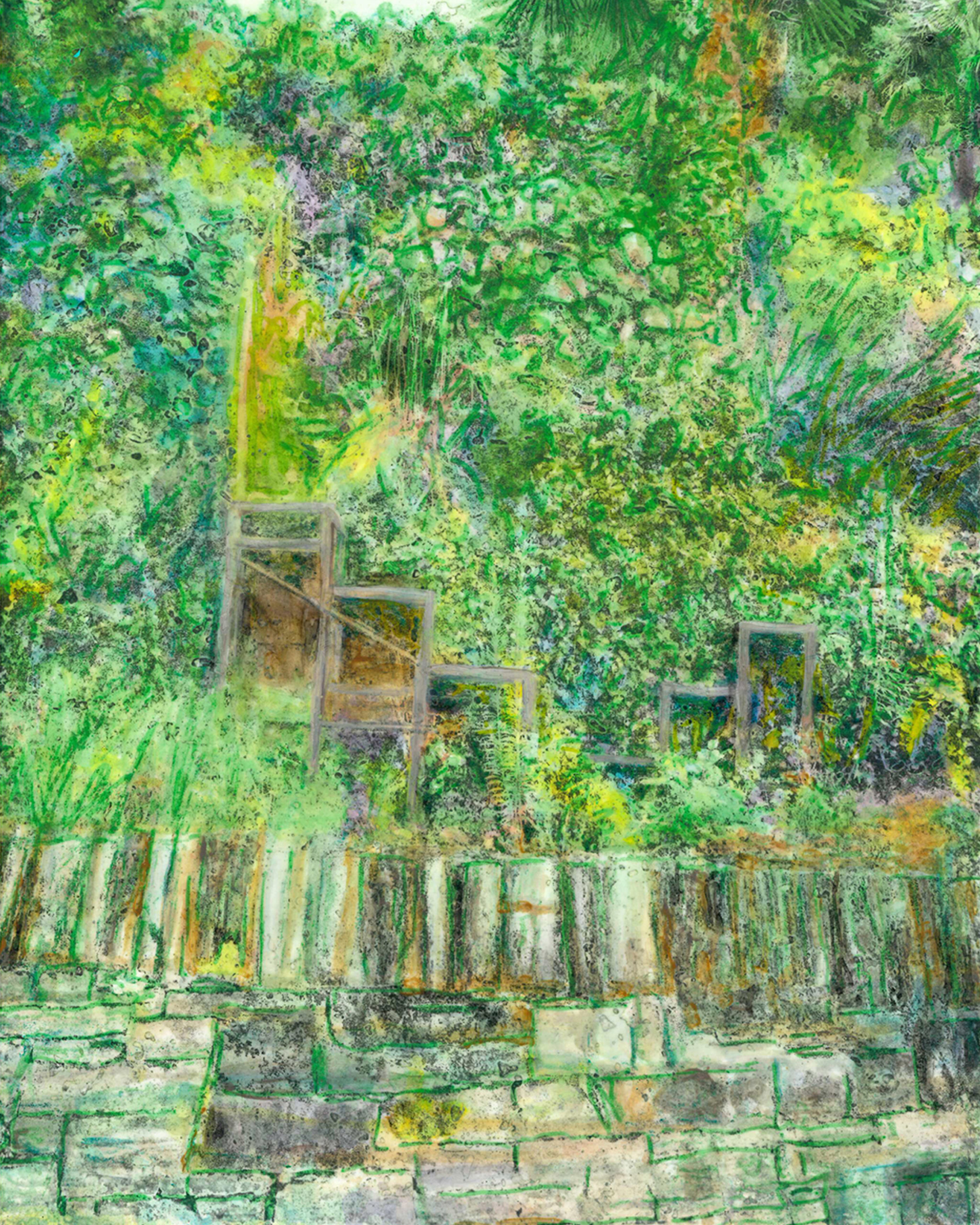

Kurz nach dem Stein kommt der Pflasterstein. Mauern und Felsen und Hallen. Künstliche Gebüsche, und dann Ruderalgewächs über menschengemachten Fußböden. Das Erzählende im Bild und das Bildliche im Text – nicht nur metaphorisch aufeinander bezogen, sondern als etwas Drittes einen Zustand ausleuchtend: „Anekdotische Landschaften“ lassen das Sprechen und das Sehen im Überblick münden, als leicht erhöhtes Schauen über Gelände.

Erzählen stellt gemeinsame Wissenshorizonte her – und damit Kategorisierungen des Vorgefundenen, eine Ordnung in einer per se chaotischen Welt. Romys Landschaften sind von menschlichem Tun durchwirkt und durchbrochen – Anwesenheit, wo die Körper in den Bildern selbst verschwunden sind. Das Anekdotische wehrt sich gegen das von vornherein Nützliche und nimmt Umwege. Unnötig, in allem sofort Sinn zu finden. Ideal ist ein Überhang – eine Freiheit im Denken.

Marcel Raabe

Auf der Via Vairano laufen kaum Menschen.

Ich bin ein Alien, um den die Autos selbstvergessen

und überrascht herumfahren. Sie

bemerken hier nichts außer mich. Ich beginne,

auf das Schild zu achten: Sentiero. Eigentlich

sind das keine Pfade. Eher ein die Straße

kreuzendes System aus Treppenaufgängen.

Ich habe eine Pflanze gesehen, größer als

das Haus daneben – kein Baum, eher ein

Strauch. Alles wuchert. Die Bauten, die Pflanzen

verschmieren ineinander. Sie teilen auf

den Treppen einen engen Raum. Glitschiger

Stein, abgelatschte Stufen werden zu Rutschpartien.

Hinterm Zaun der ein oder andere

Aufzug mit griechisch-antikem Eingang, oder

auch ein Senioren-Treppenlift, der aussieht,

als wäre er aus den Siebzigern. Betonierte

Holzpfähle reißen schon wieder aus und stehen

da wie locker gewordene Zähne, denen

das Zahnfleisch abhandengekommen ist.

Und Zähne zeigen auch die Gesichter hinter

Drahtzäunen – die sind auf runde Steine gemalt,

glotzen einen an und lächeln über einen

beim Aufstieg. Ich atme flach, stemme die

Arme in die Beine, bekomme meinen Rücken

nicht mehr gerade. Wozu sich bewegen,

wenn man auch ein Stein sein kann.

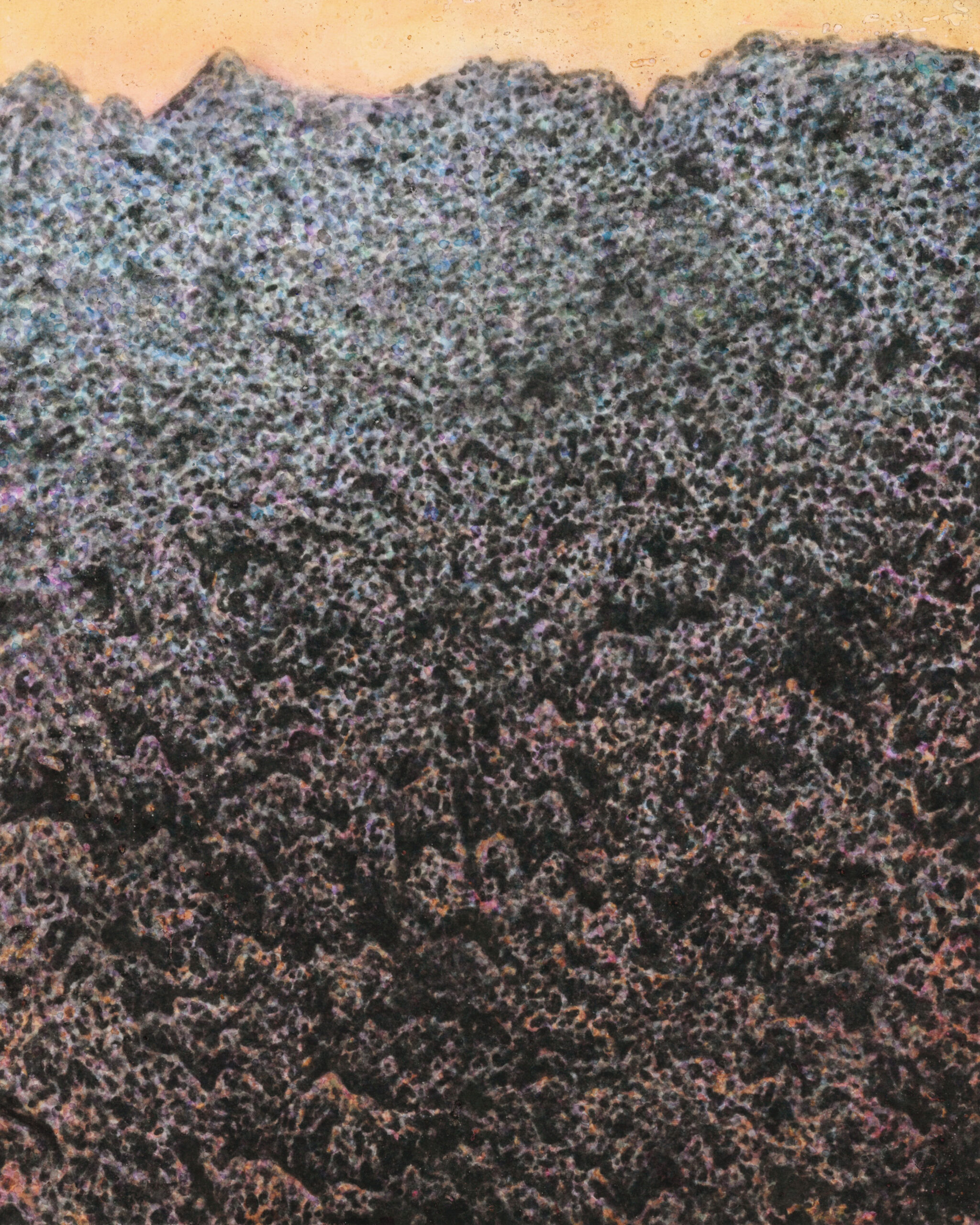

Die Felsen hier sehen aus wie Flocken aufgegangenen

Blätterteigs. Oder wie eine seltsame

Variante des 3D – ich kann es nicht genau

sagen. Als ob zwei Seiten nicht zu ihrer kompletten

Plastizität gekommen wären. Wie etwas,

das nur halb existiert. Wie Kirchenreliefe

aus dem Mittelalter, die nur zum Betrachter

hin ausgearbeitet sind. Giovanni di Paolo: Es

erklärt sich für mich schon ganz gut, warum

es teilweise so bizarre Bergformen in seinen

Bildern gibt, oder zumindest könnte man denken

– auch wenn er ein recht eigenwilliger

Maler ist – ob diese Formen nicht doch echt

gut getroffen sind.

Romy Julia Kroppe

Erster Badetag. Ein verlorenes Teil ist wie

Pfand vom Leben für den Tod. Ich sitze schief

auf dem Stein. Es ist ein guter Platz. Der muss

es jetzt sein. Der erste Ort war zu felsig, zu

voll, zu sonnig. Der zweite war auch nicht

okay. – Sonniger als der Erste? – Zu viel Beton.

Nun Nr. 3. Der Schirm steht so, dass er

die Hälfte des ihn stützenden Steins beschattet.

Den Restschatten teilen wir uns dann.

Bewegen darf ich mich nicht. Anspannung

oder Entspannung und Hitzetod.

Er schaut rüber auf die andere Seite der

Bucht und kneift die Augen zusammen. Da ist

doch Schatten. – Wo denn bitteschön, und

überhaupt: Schon oder noch? – Doch, da

unter dem Vorsprung. Es ist gut, einfach loszulassen.

Wir suchen einen neuen Platz. Der

Schatten stellt sich als zu klein heraus und wir

liegen mit dem Kopf in Kippen, aber jetzt ist

endlich Schluss. Vor mir das Meer – träges

fettes Salzwasser, Tauben und Menschen.

Hitze und Stille. Da ist noch ein allgemeines

Brummen: ein Stimmensound, der sich zu

einem Klumpen formt, ultrahocherhitzt und

nicht mehr trennbar ist.

Links neben uns, da wo der Schatten des

Hausfundaments hinführt, ist in einer Ecke

unter dem Restaurant ein Steinabsatz. Im

Gegensatz zu allen Plätzen drumherum ist er

eine Durchgangsstation – für sie eine Haltestelle.

Sie setzt sich. Bald gesellt sich ein Typ

zu ihr. Sie reden, keifen sich an und gestikulieren

– Es wird zu viel. Er zögert, aber geht

dann doch. Sie weint. Sitzt. Kein Mucks mehr

von ihr, aber die Tränen fließen weiter, als

wäre sie der erste Mensch. Allein.

Er hat meinen Blick bemerkt und sagt: Ja,

die weinende Piratenbraut, und zitiert Funny

van Dannen: Wenn das so weitergeht, wird’s

doch noch ein neuer Ozean. Ich stelle mir

vor, wie das Wasser steigt und keiner von

uns mehr aus der Bucht rauskommt. Nur

sie sitzt noch oben auf dem Vorsprung. Wir

schreien sie an. So schlimm ist das doch alles

nicht! Sie soll mal lieber schnell aufhören,

sonst ertrinken wir alle! Davon muss sie nur

noch mehr weinen. Es tut ihr so leid, aber

aufhören kann sie nun nicht mehr. Das Wasser

zieht alles mit sich: die Schirme, Strandmatten,

Pizzapackungen, Smartphones, Bücher,

Sonnenbrillen. Schreie. Dann ist wieder

Ruhe. Das Wasser wird still. Die Oberfläche

glättet sich und die Luft ist leer – nur die Poolnudeln

und bunten Tiere schwimmen oben.

Die Sonne scheint noch immer. Die Tränen

sind vertrocknet. Sie geht.

Etwas später taucht am selben Platz eine

weitere Frau auf. Sie wirkt von Anfang an

irgendwie fahrig. Sie legt ihr Tuch aus. Die

Familie neben uns geht. Auf dem Weg zum

Pier laufen sie an ihr vorbei, und sie fängt an,

durchzudrehen. Sie ist aufgeregt und zeigt

auf das Kind der Familie – die Familie versteht

sie, ich meine sprachlich, inhaltlich bezweifle

ich das. Sie zeigt wieder auf das Kind, redet

und weint. Sie geht dann und setzt sich vorne

in das warme brackige Wasser. Sie wiegt

ihren Oberkörper vor und zurück, schippt

Wasser auf ihre ausgestreckten Beine und

weint immer noch.

Eine Dopplung. Ungenaue Wiederholung.

Ein blöder Witz vom Universum. Hab ich was

gelernt, erfahren? Weiß ich jetzt irgendwas?

Ich muss wieder an die Braut denken, an das

ozeanische Gefühl, und dass sich Töne wider

erwarten unter Wasser ganz anders und viel

intensiver anhören als darüber. Dass vorne

viele Kinder sind und das Wasser wahrscheinlich

vollgepisst ist. Dass die Steine rutschig

sind und ich Angst habe unter Wasser, weil

ich, wenn ich muss, nicht die Luft anhalten

kann.