ANGRIFFSLUST

Auf dem Bild „Ausflug“ von 2005 greift der Künstler Paule Hammer die eigene Existenz an. In einer Garage sehen wir ein Mischwesen aus Mann und Affe auf einem Motorrad sitzen und den Rennfahrer spielen. Die widersprüchliche und allzu oft verdrängte Nähe von Affen und Menschen wird von Hammer aufgegriffen und klug karikiert. Er selbst ist dabei Gegenstand seiner Reflexionen, denn ein gängiges soziales Klischee setzt männliche Triebhaftigkeit, Aggressivität, Selbstdarstellung und Reproduktion mit den rudimentären Handlungen des Animalischen gleich. Die vitale Auseinandersetzung ums tägliche Überleben, roh und existenziell, ist über evolutionäre und soziale Prozesse derart degeneriert, dass vom männlichen Kämpfer nicht viel übrigbleibt. Lebenskonflikte haben sich verschoben und verändert, der Einsatz des Körpers und der Instinkte hilft nur noch bedingt. Der Mann muss seine virilen Impulse kanalisieren und kompensieren: er goutiert z. B. Motorräder oder Autos, bastelt an Ihnen herum und erfindet seine verlorene gegangene Potenz neu. In diesem Falle endet der Ausflug des gemalten Motorrad-Affen-Mannes tödlich. Mit Vollgas werden in der verschlossenen Garage die Abgase des stillstehenden Vehikels inhaliert. Hammer zeigt die Inszenierung eines motorisierten Selbstmordes. Er demontiert jeden Mythos von männlicher Aktivität, Befreiung und Selbstbestimmung. Ein Affe auf dem Schleifstein ist da zu sehen, der ohne Horizont sein Leben an die Wand fährt. An der Garagenwand kleben die Entwürfe zu Bildern des Künstlers. Auch der Kunstzirkus lebt vom Mythos des kreativen Mannes, der Zugang hat zu seinen Primär-Prozessen und der es schafft, vital und genial seine Emotionen auf die Leinwand zu bringen. Was wie eine lächerliche und archaische Geste klingt, ist leider immer noch Teil des Selbstverständnisses vieler Künstler. Die Dressur, die den Akteuren aufgezwungen wird, die Erwartungen, die geweckt und befriedigt werden wollen, die Bilder und Selbstbilder, die mit Kunst und Produktion, mit Rollen und Funktionen einhergehen, sind rückwärtsgewandter, verhärteter und einfältiger, als man erwartet. Diese widersprüchliche Ballung von männlicher Energie findet sich in vielen Arbeiten von Paule Hammer. Sein künstlerisches Vokabular geht dabei über die Interpretationsangebote von Psychoanalyse, Anthropologie oder Soziologie souverän hinaus. Dennoch zeigt sich in seinen Selbstbildern ein spannungsvolles Verhältnis zur eigenen Person und Rolle. Diese thematisiert er allerdings nicht mit therapeutischem Tiefgang, sondern vielmehr mit Angriffslust, formaler Genauigkeit, mit Bild- und Wortwitz. Hammers Selbstporträt in der Wandinstallation „Hol mich hier raus, Mama“ von 2002 ist dafür ein gutes Beispiel. Hammer gibt sich selbstironisch und zeigt sich als Milchgesicht mit kräftigem Bartwuchs, dessen melancholisch-depressiver Wunsch darin besteht, endlich nur noch schlafen zu wollen. Wenn diese Flucht vor der Wirklichkeit nicht gelingt, bleibt noch der ödipale Hilferuf nach der titelgebenden Mama, die ihn aus dem ganzen Wahnsinn rausholt. Der Wahnsinn besteht aus den Angeboten, die der tägliche visuelle Müll ins Bewusstsein schwemmt. Das absurde Sammelsurium installiert Hammer auf kotbraunem Grund direkt an der Wand und umrandet diese sinnentleerten Trophäen und Abbilder mit Radkappen, die als Statussymbole pure Einfalt verkörpern.

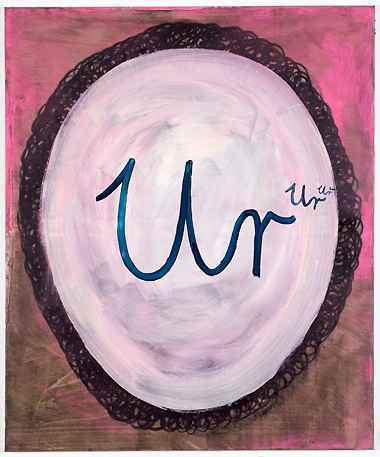

Seine Kunst setzt das anonyme Material ins Verhältnis zur eigenen Erfahrung und wendet jedes Ding im Lichte der eigenen Vorstellung. Hammer sammelt nicht wahllos, sondern formuliert in der Installation konsequent die eigene künstlerische Fiktion und Form. Hammers Bilder tauchen selten als einzelne Statements auf. Sie sind meist gruppiert und arrangiert in Tableaus oder umfangreichen Installationen. Er schafft es, Bilder zu installieren und Installationen zu Bildern werden zu lassen. Die Installation „Walhalla“ von 2003 bringt dieses formale Vermögen auf den Punkt. „Walhalla“ ist ein grob gezimmerter Kiosk, der innen mit einer Vielzahl von Bildern behängt ist: Mahatma Gandhi, Harald Juhnke, Van Gogh, Roy Black, Che Guevara, Johnny Cash, Jesus, verschiedene Comic-Figuren und all die anderen medialen Charaktere mit ihren verzerrten Zügen. Kurz, das ganze Repertoire der Kulturindustrie, die es schafft, jede politische oder kulturelle Äußerung gleichzuschalten und zu trivialisieren. Diese Masken der Unterhaltung sind vor allem Identifikationsangebote. In diesem medialen Überangebot gilt es, die eigenen Perlen herauszupicken und zur Geltung zu bringen. Dass eine so zusammengesetzte Identität wacklig ist, da sie aus fiktionalen und anonymen Bruchstücken besteht, zeigt die zusammengeflickte Installation deutlich: ein windschiefer Schuppen, der aus Resten gebaut ist und der ohne wirkliche Fenster oder Türen auskommen muss. Auf der Wäscheleine hängen die abgetragenen Kleidungsstücke der Bewohner: eine selbst bemalte Jacke, auf der sich unterschiedliche Selbstporträts des Künstlers finden, nimmt sich wie der hilflose Versuch aus, die Sache der Selbst(er)findung einmal selbst in die Hand zu nehmen, oder ein BH, der mit großen Augen auf beiden Körbchen gestaltet ist; die Applikationen sind genauso albern und hilflos wie ihre Besitzer. Hammers Installation ist unmetaphorisch und gaukelt keine Metaphysik der Gefühle und Bedeutungen vor. Das, was es zu sehen gibt, ist das, was es gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Mit seiner Arbeit „Niemand weiß, was wir fühlen“ von 2005 entfernt sich Hammer von den überbordenden Material- und Bildkombinationen. Er konzentriert sich auf die Ausarbeitung und Präsentation einer skulpturalen Figur in großer Dimension. Ein aus Pappmaché und anderen Materialien modellierter Kopf zeigt Klaus Kinski. Kinskis Biografie und künstlerischer Werdegang ist mehr als widersprüchlich. Bekannt geworden als beeindruckender Rezitator von Weltliteratur, konnte man ihn in den sechziger Jahren auch als infantilen Irren in schlechten BMovies sehen, bevor er mit namhaften Regisseuren der europäischen Avantgarde immer wieder durch Skandale auf sich aufmerksam machte. Nicht zuletzt mit seinen autobiografischen Notizen, die voller Sexphantasien, zynischer Äußerungen sind, aber auch durch Poesie und analytische Gedanken bestechen, entzog er sich einer klaren Kategorisierung. Wie kein anderer beherrschte er „die Identifikationsakrobatik, die Kunst des Hereinsteigerns“, wie zu seinem Todestag zu lesen war. Hammer setzt dem Künstler kein Denkmal. Seine Skulptur ist mehr die Fortführung von Kinski mit anderen Mitteln und ein brillantes Zitat zur „Wasserkopfexistenz“ des Künstlers. Ein riesiger Schädel, der alles denken und darstellen kann und der doch wie ein Hampelmann auf einem dünnen Hals sitzt. Ein ausgehöhlter Charakterdarsteller, überzogen und überspannt. Größe, Farbigkeit, der gesamte Ausdruck der Arbeit bringen das in grotesker Weise zum Ausdruck. Das Ungleichgewicht zwischen Möglichem und Tatsächlichem, zwischen inszeniertem und wirklichem Wahnsinn lässt sich nicht befriedigend auflösen. Und einfache Antworten finden sich auch nicht. „Keiner weiß mehr“ heißt ein Roman von Rolf Dieter Brinkmann, und dieser Titel ist nicht weit von dem entfernt, was Paule Hammer sagt. Seine Bilder und Tableaus zeigen nicht die beliebten Sujets der Gegenwartsmalerei: Raum, Architektur und die vermeintlich vierte Dimension der surrealen Wunder und Parallaxenverschiebung. Und wenn Hammer sich dieser Elemente bedient, dann unter den Vorzeichen der Destruktion von Bedeutungsschwärmerei und selbstgefälliger Abstraktion. In den Bildern von Hammer gibt es ein konfliktträchtiges Spiel mit den Bedeutungsebenen der Malerei und der Psychologie des Künstlers. Gleichzeitig erzeugt er eine greifbare und offene Eben von Pathos und Melancholie, die seine existenziellen Themen konkretisiert. Er tut dies ohne Dogmen und Didaktik, wechselhaft und spannungsvoll in seinen Ausdrucksformen; von der Installation zur Leinwand zum Papier zur Abfallskulptur zur Plakatkunst. Paule Hammers Arbeiten sind smart, präzise, abgründig und schräg wie die Arbeiten von Mike Kelley und damit weniger aufdringlich und plakativ als die Material- und Wortexzesse eines Jonathan Meese. „Schlag ihn, wenn du kannst“, so der Titel einer Ausstellung von Hammer, bringt vielleicht seine Freude an der Provokation zum Ausdruck, verengt aber die Diskussion zu sehr auf maskuline Verwirrspiele. Viel wichtiger erscheint dagegen sein Vermögen, unterschiedlichste Bildsprachen zu sprechen: Demontage von Kunstmythen in düsterem Comic-Style, Selbstironie und lancierte Naivität wird mit kräftigem Farbauftrag auf der Leinwand präsentiert, Schrift erscheint als grotesker Kommentar in gekonnter Plakatmalergeste, Raumansichten und Landschaftsdetails werden präzise gemalt, und seine Skulpturen und Installationen zeigen Raum- und Materialverständnis. Formen und Fiktionen der eigenen Kunst werden immer wieder gegeneinandergehalten und anders beurteilt. Diese Unruhe und Angriffslust bringen Hammers produktiven Konflikt zum Ausdruck: der Künstler gegen sich selbst, die Kunst gegen die Wirklichkeit und gegen die Wirklichkeit der Kunst. Nichts steht für sich selbst, alles eckt an, passt nicht zusammen und opponiert gegen jeden Wunsch von stillem Einvernehmen.

Maik Schlüter, VG Wort Bonn, 2006